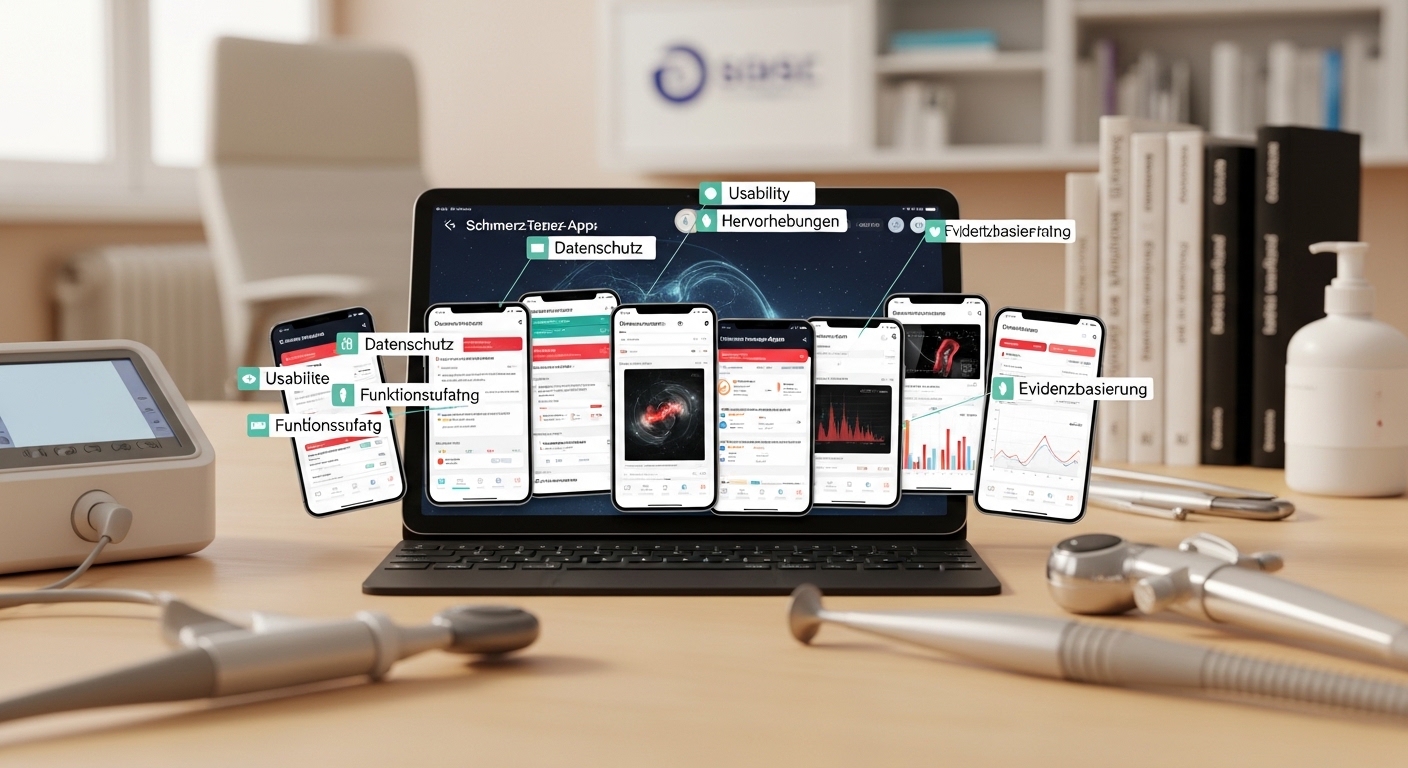

Schmerz-Apps im Vergleich ist für viele Praxen und Patienten aktuell ein zentrales Thema.

Key-Facts: Digitale Schmerztherapie auf einen Blick

- DiGA-Status: Seit dem Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) können Ärzte zertifizierte „Apps auf Rezept“ verordnen, die von allen gesetzlichen Krankenkassen erstattet werden.

- Multimodaler Ansatz: Die wirksamsten Anwendungen basieren nicht auf einer einzigen Methode, sondern kombinieren Physiotherapie, kognitive Verhaltenstherapie und Entspannungsverfahren.

- Evidenzbasierung: Anders als Lifestyle-Apps müssen DiGAs beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) positive Versorgungseffekte durch Studien nachweisen.

- Indikationsspektrum: Verfügbar für Rückenschmerzen, Migräne, Fibromyalgie und unspezifische chronische Schmerzsyndrome.

- Datensicherheit: Es gelten strengste DSGVO- und Datensicherheitsanforderungen; Gesundheitsdaten dürfen nicht für Werbezwecke missbraucht werden.

Chronischer Schmerz ist weit mehr als nur ein körperliches Symptom; er ist eine komplexe, biopsychosoziale Erkrankung, die das Leben von Millionen Menschen in Deutschland massiv beeinträchtigt. Die Versorgungslage ist dabei oft prekär: Wartezeiten auf einen Platz in der spezialisierten Schmerztherapie von sechs bis zwölf Monaten sind keine Seltenheit, sondern die bittere Realität für viele Betroffene. In diesem Vakuum der Unterversorgung hat sich in den letzten Jahren eine stille Revolution vollzogen, die durch das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) in Deutschland weltweit einzigartig vorangetrieben wurde: Die Einführung der „App auf Rezept“, fachsprachlich Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA). Diese Anwendungen versprechen, die Lücke zwischen den Arztbesuchen zu schließen und evidenzbasierte Therapien direkt in den Alltag der Patienten zu bringen.

Doch der Markt ist unübersichtlich. Neben zertifizierten Medizinprodukten tummeln sich tausende von Wellness- und Lifestyle-Apps in den Stores, deren medizinischer Nutzen oft fragwürdig ist. Für Fachkreise und Patienten stellt sich daher die dringende Frage: Schmerz-Apps im Vergleich – welche digitalen Therapeutika bieten wirklich einen klinisch relevanten Mehrwert? Es geht nicht mehr darum, ob digitale Tools genutzt werden, sondern wie präzise sie auf die Pathophysiologie des Schmerzes einwirken können. Wir bewegen uns weg von einfachen Tracking-Tools hin zu hochkomplexen Algorithmen, die kognitive Verhaltenstherapie und physiotherapeutische Übungen personalisieren. Dieser Artikel bietet einen tiefgehenden, wissenschaftlich fundierten Blick auf die Wirkmechanismen, die Studienlage und die praktische Implementierung dieser neuen Säule der Schmerzmedizin. Wir analysieren, warum der reine „Download“ nicht zur Heilung führt, sondern wie die digitale Adhärenz und die Qualität der Inhalte über den Therapieerfolg entscheiden.

Inhaltsverzeichnis

- Grundlagen & Definition: Der digitale Wandel in der Algesiologie

- Physiologische & Technische Mechanismen: Ein „Deep Dive“ in die Wirkungsweise

- Aktuelle Studienlage & Evidenz (Journals)

- Praxis-Anwendung & Implikationen für Ärzte und Patienten

- Häufige Fragen (FAQ)

- Fazit: Ein Werkzeug, kein Wundermittel

Grundlagen & Definition: Der digitale Wandel in der Algesiologie

Um die Relevanz von Schmerz-Apps zu verstehen, muss man zunächst die Definition der zugrundeliegenden Erkrankung betrachten. Chronischer Schmerz hat seine Warnfunktion verloren und sich verselbstständigt. Er ist durch Neuroplastizität im Zentralnervensystem verankert – das sogenannte „Schmerzgedächtnis“. Die moderne Algesiologie fordert daher zwingend eine Multimodale Schmerztherapie. Dieses Konzept besagt, dass eine rein medikamentöse Behandlung oft insuffizient ist und durch körperliche Aktivierung sowie psychologische Verfahren ergänzt werden muss. Genau hier setzen rezeptpflichtige Gesundheitsanwendungen (DiGA) an.

Eine DiGA ist rechtlich definiert als ein Medizinprodukt der Klasse I oder IIa, dessen Hauptfunktion auf digitalen Technologien beruht. Sie ist dazu bestimmt, durch den Patienten oder in der Interaktion zwischen Arzt und Patient genutzt zu werden, um Krankheiten zu erkennen, zu überwachen, zu behandeln oder zu lindern. Im Kontext von Schmerzerkrankungen fungieren diese Anwendungen als digitaler Coach. Sie sind keine passiven Informationsbroschüren, sondern interaktive Therapie-Systeme.

Ein zentrales Element vieler dieser Anwendungen ist das digitale Schmerztagebuch. Während analoge Tagebücher oft lückenhaft geführt werden und dem „Recall Bias“ (Erinnerungsverzerrung) unterliegen, erlauben Apps eine Echtzeit-Erfassung (Ecological Momentary Assessment). Patienten können Schmerzintensität, Medikation, Stimmung und Begleitsymptome exakt dokumentieren. Diese Daten dienen nicht nur der Selbstreflexion des Patienten, sondern liefern dem behandelnden Arzt präzise Verlaufsdaten, um die Therapie feinjustieren zu können. Der Übergang von der subjektiven Wahrnehmung zur objektiven Datenanalyse ist einer der größten Vorteile der Digitalisierung in diesem Fachbereich.

Zudem integrieren hochwertige DiGAs Module der kognitiven Verhaltenstherapie (KVT). Ziel ist es, das dysfunktionale Verhalten, wie etwa das Angst-Vermeidungs-Verhalten (Fear-Avoidance-Beliefs), zu durchbrechen. Patienten lernen, dass Bewegung trotz Schmerz nicht zwangsläufig zu einer Gewebeschädigung führt. Diese Psychoedukation ist essenziell, um die Chronifizierungskette zu unterbrechen. Wenn wir also über Schmerz-Apps im Vergleich sprechen, müssen wir primär darauf achten, wie gut diese multimodalen Säulen – Edukation, Bewegung, Entspannung und Dokumentation – in der Software miteinander verzahnt sind.

Physiologische & Technische Mechanismen: Ein „Deep Dive“ in die Wirkungsweise

Die Wirksamkeit digitaler Schmerztherapien beruht nicht auf „magischen“ Algorithmen, sondern auf fundierten neurophysiologischen und psychologischen Prinzipien, die technologisch übersetzt werden. Um die Spreu vom Weizen zu trennen, lohnt sich ein detaillierter Blick auf die Mechanismen, die im Hintergrund ablaufen.

1. Neuroplastizität und Gate-Control-Theorie

Ein fundamentaler Ansatzpunkt ist die Modulation der Schmerzwahrnehmung. Nach der Gate-Control-Theorie wird der Schmerzreiz im Rückenmark moduliert, bevor er das Gehirn erreicht. Psychologische Faktoren wie Angst und Stress können das „Tor“ öffnen und die Schmerzwahrnehmung intensivieren. Hochwertige Apps nutzen Audio-Guided-Relaxation oder Biofeedback-Elemente (teilweise unter Nutzung der Sensoren von Smartwatches), um den Parasympathikus zu aktivieren. Durch die Reduktion des allgemeinen Arousal-Levels kann die spinale Transmission der Schmerzsignale gehemmt werden. Die regelmäßige Nutzung der App trainiert das Gehirn gewissermaßen um (Neuroplastizität), indem positive Assoziationen mit Bewegung geschaffen und die ständige Fokussierung auf den Schmerz reduziert wird.

2. Personalisierung durch Algorithmen

Ein statisches PDF-Dokument mit Übungen kann den Zustand eines Patienten verschlechtern, wenn die Übungen zu schwer oder zu leicht sind. Intelligente Schmerz-Apps nutzen Feedback-Schleifen. Der Patient gibt nach jeder Trainingseinheit Rückmeldung über Schmerzintensität und Anstrengungsempfinden. Ein Algorithmus im Hintergrund passt daraufhin den Schwierigkeitsgrad der nächsten Session an. Dies verhindert Überforderung (die zu neuer Angst führt) und Unterforderung (die keinen Trainingsreiz setzt). Technisch gesehen handelt es sich hierbei oft um Entscheidungsbäume oder in neueren Iterationen um Machine-Learning-Modelle, die Clustermuster in den Patientendaten erkennen, um vorherzusagen, welche Intervention bei welchem Phänotyp am besten wirkt.

3. Verhaltensänderung durch „Persuasive Design“

Der beste Therapieplan nützt nichts ohne Adhärenz (Therapietreue). Medizinische Apps bedienen sich hier Techniken aus der Verhaltenspsychologie und dem Game Design, oft als „Gamification“ bezeichnet, wobei dieser Begriff im medizinischen Kontext mit Vorsicht zu genießen ist. Es geht weniger um spielerische Ablenkung, sondern um motivierende Elemente (Nudges), die den Nutzer bei der Stange halten. Push-Nachrichten, die an Übungen erinnern, Fortschrittsbalken und das Visualisieren von symptomfreien Tagen nutzen das Belohnungssystem des Gehirns (Dopamin-Ausschüttung), um gesundheitsförderndes Verhalten zu konditionieren. Dies ist besonders bei chronischen Schmerzen wichtig, da depressive Verstimmungen oft die Antriebskraft für klassische Therapien rauben. Die App dient als externer Motivator und Strukturgeber im oft chaotischen Alltag der Schmerzpatienten.

4. Somatosensorische Diskrimination und Edukation

Einige spezialisierte Apps, insbesondere im Bereich des Phantomschmerzes oder CRPS (Complex Regional Pain Syndrome), arbeiten mit Methoden wie Graded Motor Imagery oder Lateralisationstraining. Hierbei wird dem Gehirn visuell eine Bewegung vorgetäuscht oder das Erkennen von „Links/Rechts“ trainiert, um die kortikale Repräsentation des betroffenen Körperteils zu normalisieren. Die App fungiert hier als hochpräzises Trainingsgerät für das Gehirn, das ohne digitale Unterstützung nur schwer im häuslichen Umfeld umsetzbar wäre. Die technische Umsetzung erfordert hierbei hochauflösende grafische Darstellungen und schnelle Reaktionszeiten der Software.

Aktuelle Studienlage & Evidenz (Journals)

Die Akzeptanz von Schmerz-Apps in der Fachwelt steht und fällt mit der wissenschaftlichen Evidenz. Es reicht nicht mehr aus, „anekdotische Erfolge“ zu präsentieren. Der Goldstandard sind randomisierte kontrollierte Studien (RCTs). Ein Blick in die renommierte Fachliteratur zeigt ein zunehmend klares Bild, wenngleich die Heterogenität der Studienlandschaft Herausforderungen birgt.

Eine umfassende Analyse, die im Deutschen Ärzteblatt diskutiert wurde, hebt hervor, dass DiGAs im Bereich der Rückenschmerzen signifikante Verbesserungen in der Schmerzreduktion und der Funktionsfähigkeit zeigen können. Besonders betont wird hierbei, dass die Effektstärken oft mit denen konventioneller Physiotherapie vergleichbar sind, was insbesondere in ländlichen Regionen mit Therapeutenmangel von enormer Bedeutung ist. Die Studien, die für die Zulassung beim BfArM eingereicht wurden, zeigen oft nach 3 bis 6 Monaten signifikante Vorteile gegenüber der Standardversorgung (Treatment-as-usual).

Auch internationale Publikationen stützen den Trend zur digitalen Therapie. Ein Bericht im The Lancet Digital Health untersuchte digitale Interventionen bei muskuloskelettalen Erkrankungen und kam zu dem Schluss, dass App-basierte Interventionen, die eine starke Komponente der kognitiven Verhaltenstherapie beinhalten, die kurz- und mittelfristige Schmerzintensität effektiver senken als reine Informationsangebote. Die Autoren wiesen jedoch darauf hin, dass die langfristige Adhärenz über 12 Monate hinaus noch intensiver erforscht werden muss.

Daten aus dem New England Journal of Medicine (NEJM), die sich generell mit Telemedizin und Remote-Monitoring befassen, legen nahe, dass die kontinuierliche Verbindung zum Versorgungssystem (via App) das Gefühl der Sicherheit bei Patienten erhöht und „Katastrophisierungstendenzen“ mindert. Dies ist ein entscheidender Faktor, da die psychische Bewertung des Schmerzes dessen Intensität maßgeblich steuert.

Eine weitere interessante Veröffentlichung in JAMA Network Open verglich verschiedene digitale Ansätze bei chronischen lumbalen Rückenschmerzen. Die Studie zeigte, dass multidisziplinäre Apps (Kombination aus Bewegung, Wissen und Entspannung) reinen Bewegungs-Apps überlegen waren. Dies bestätigt das biopsychosoziale Modell der Schmerztherapie.

Zahlreiche Studien, die über PubMed gelistet sind, befassen sich zudem mit der Kosteneffizienz. Es zeichnet sich ab, dass der Einsatz von Schmerz-Apps die Anzahl der Arztbesuche und die Einnahme von Analgetika reduzieren kann. Dies ist nicht nur medizinisch relevant (Reduktion von Nebenwirkungen wie Magenblutungen durch NSAR oder Abhängigkeit von Opioiden), sondern auch gesundheitsökonomisch von großem Interesse. Dennoch mahnen Kritiker in verschiedenen Editorials an, dass viele Studien von den Herstellern selbst finanziert werden und unabhängige Replikationsstudien notwendig sind, um die Ergebnisse zu verfestigen.

Praxis-Anwendung & Implikationen für Ärzte und Patienten

Was bedeuten diese wissenschaftlichen Erkenntnisse und technischen Möglichkeiten nun konkret für den Versorgungsalltag? Der Vergleich von Schmerz-Apps muss in der Praxis individuell erfolgen. Es gibt keine „One-Size-Fits-All“-Lösung.

Für Ärzte:

Die Verordnung einer DiGA belastet das Arznei- und Heilmittelbudget nicht. Dies ist ein entscheidender Vorteil. Dennoch stehen Ärzte vor der Herausforderung, die richtige App für den richtigen Patienten auszuwählen. Ein Patient mit hoher digitaler Affinität und intrinsischer Motivation profitiert massiv. Ein Patient, der technisch unsicher ist oder den menschlichen Kontakt als primäre Ressource benötigt, könnte sich durch eine App „abgeschoben“ fühlen. Der Arzt muss zum „Guide“ im digitalen Dschungel werden. Er sollte die Reports, die viele Apps generieren (Verlaufskurven, Aktivitätsindex), aktiv in die Sprechstunde einbinden. Das wertet die App medizinisch auf und signalisiert dem Patienten: „Das ist Teil deiner Therapie, ich schaue mir das an.“

Für Patienten:

Die wichtigste Erkenntnis für Patienten ist, dass die App keine „Pille“ ist, die man passiv konsumiert. Sie erfordert Arbeit. Das tägliche Üben, das Lesen der Edukations-Einheiten und das ehrliche Ausfüllen des Tagebuchs erfordern Disziplin. Patienten müssen verstehen, dass die App ein Werkzeug zur Hilfe zur Selbsthilfe ist. Der Vorteil liegt in der Flexibilität: Die Therapie kann abends um 22 Uhr auf dem Wohnzimmerteppich stattfinden oder in der Mittagspause im Büro. Diese Niederschwelligkeit ist der größte Trumpf der digitalen Therapie.

Kombinationstherapien:

In der Praxis zeigt sich, dass hybride Modelle (Blended Care) am vielversprechendsten sind. Der Physiotherapeut nutzt die App, um Hausaufgaben zu geben und deren Ausführung zu kontrollieren. Der Psychotherapeut nutzt die Tagebuchdaten der App, um in der Sitzung Muster zu besprechen. Die App ersetzt den Therapeuten nicht, sie verlängert seinen Arm in den Alltag des Patienten hinein. Werden Schmerz-Apps isoliert betrachtet, verlieren sie an Potenzial; eingebettet in ein Gesamtkonzept entfalten sie ihre volle Wirksamkeit.

Häufige Fragen (FAQ)

Im Folgenden beantworten wir die drängendsten Fragen rund um das Thema digitale Schmerztherapie ausführlich, um Unsicherheiten zu beseitigen und Klarheit im Dschungel der Angebote zu schaffen.

Was genau sind DiGA Schmerz-Apps und wie funktionieren sie?

DiGA steht für „Digitale Gesundheitsanwendung“. Dabei handelt es sich um geprüfte Medizinprodukte, die speziell für die Unterstützung bei der Erkennung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten entwickelt wurden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Fitness-Apps durchlaufen sie ein strenges Prüfverfahren beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), bei dem Sicherheit, Funktionstauglichkeit, Qualität, Datensicherheit und Datenschutz nachgewiesen werden müssen.

Funktional basieren Schmerz-DiGAs meist auf dem Prinzip der multimodalen Schmerztherapie. Das bedeutet, sie kombinieren verschiedene therapeutische Module in einer Anwendung. Dazu gehören in der Regel angeleitete physiotherapeutische Übungen (via Video), psychologische Edukation (Wissensvermittlung über Schmerzentstehung), Entspannungsverfahren (wie Progressive Muskelentspannung oder autogenes Training) und ein digitales Schmerztagebuch. Intelligente Algorithmen passen die Inhalte oft an den individuellen Fortschritt und das Schmerzniveau des Nutzers an, sodass ein personalisierter Therapieplan entsteht, der den Patienten im Alltag begleitet.

Wie bekomme ich eine Schmerz-App von der Krankenkasse bezahlt?

Der Weg zur kostenfreien Nutzung einer Schmerz-App führt in Deutschland über das sogenannte „Rezept für Apps“. Da DiGAs Teil der Regelversorgung sind, haben gesetzlich Versicherte einen gesetzlichen Anspruch auf Erstattung, sofern eine entsprechende medizinische Indikation vorliegt. Der Prozess beginnt in der Regel beim Arzt (Hausarzt, Orthopäde, Schmerztherapeut). Dieser stellt fest, ob eine DiGA für Ihr Krankheitsbild (z.B. chronische Rückenschmerzen, Migräne) geeignet ist.

Der Arzt stellt dann ein Kassenrezept (Muster 16) aus, auf dem die genaue Bezeichnung der DiGA und die Pharmazentralnummer (PZN) vermerkt sind. Dieses Rezept reichen Sie bei Ihrer Krankenkasse ein – oft geht das mittlerweile bequem per App der Krankenkasse oder per Foto-Upload. Nach Prüfung durch die Kasse erhalten Sie einen 16-stelligen Freischaltcode. Diesen Code geben Sie nach dem Download der entsprechenden App ein, um die Vollversion freizuschalten. Alternativ können Sie bei vielen Kassen auch direkt einen Antrag stellen, wenn Sie einen Nachweis über die entsprechende Diagnose (z.B. Arztbrief) vorlegen können, ohne extra ein neues Rezept holen zu müssen.

Welche wissenschaftlichen Belege gibt es für digitale Schmerztherapie?

Die wissenschaftliche Evidenz für digitale Schmerztherapie ist in den letzten Jahren stark gewachsen und ist eine Grundvoraussetzung für die dauerhafte Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis. Hersteller müssen sogenannte „positive Versorgungseffekte“ nachweisen. Das bedeutet, sie müssen in vergleichenden Studien zeigen, dass die Nutzung der App einen medizinischen Nutzen (z.B. Schmerzreduktion, Verbesserung der Lebensqualität) oder patientenrelevante Struktur- und Verfahrensverbesserungen bietet.

Viele Studien, die in renommierten Journalen veröffentlicht wurden, zeigen, dass digitale Anwendungen insbesondere bei chronischen Rückenschmerzen und Migräne die Schmerzintensität signifikant senken können. Oft sind die Effekte vergleichbar mit denen einer konventionellen Physiotherapie, insbesondere wenn die Apps konsequent genutzt werden. Meta-Analysen bestätigen zudem, dass die Kombination aus körperlichem Training und psychologischer Edukation via App wirksamer ist als reine passive Maßnahmen. Dennoch ist die Forschung noch jung: Während Kurzzeiteffekte gut belegt sind, laufen viele Langzeitstudien noch, um zu beweisen, dass die Effekte auch über Jahre hinweg anhalten.

Was ist der Unterschied zwischen Lifestyle-Apps und medizinischen Apps?

Der Unterschied ist fundamental und rechtlich sowie inhaltlich gravierend. Lifestyle- oder Wellness-Apps finden sich zuhauf in den App-Stores. Sie versprechen oft Linderung durch Yoga, Fitnessübungen oder Meditation. Diese Apps unterliegen jedoch keiner strengen medizinischen Regulierung. Die Inhalte müssen nicht evidenzbasiert sein, und es gibt keine Garantie für die Wirksamkeit oder Sicherheit der gezeigten Übungen bei spezifischen Erkrankungen.

Medizinische Apps (DiGAs) hingegen sind zertifizierte Medizinprodukte (CE-Kennzeichnung). Sie müssen klinische Evidenz vorweisen, erfüllen höchste Sicherheitsstandards und wurden speziell für Patienten mit bestimmten Diagnosen entwickelt. Ein weiterer entscheidender Unterschied ist der Datenschutz: Während Lifestyle-Apps oft Daten sammeln und an Dritte (z.B. Werbenetzwerke) weitergeben dürfen (je nach AGB), ist dies bei DiGAs strengstens verboten. Gesundheitsdaten in DiGAs genießen einen besonderen Schutzstatus. Zudem haftet bei Medizinprodukten der Hersteller für die Sicherheit der Anwendung, was bei reinen Lifestyle-Apps in diesem Umfang nicht der Fall ist.

Wie sicher sind meine Gesundheitsdaten in diesen Apps?

Datensicherheit ist das Fundament der Akzeptanz digitaler Gesundheitsanwendungen. Für DiGAs gelten in Deutschland extrem strenge Vorschriften, die deutlich über die normale Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) hinausgehen. Das BfArM prüft die technische Sicherheit und den Datenschutz, bevor eine App überhaupt zugelassen wird. Die Datenverarbeitung muss in der Regel auf Servern innerhalb der Europäischen Union stattfinden oder in Ländern mit einem gleichwertigen Datenschutzniveau.

Eine Nutzung der sensiblen Gesundheitsdaten zu Werbezwecken ist explizit untersagt. Die Daten gehören allein dem Patienten. Technisch werden die Daten verschlüsselt übertragen und gespeichert. Viele Apps bieten zudem die Möglichkeit, die Daten lokal auf dem Smartphone zu speichern oder nutzen Pseudonymisierung, sodass selbst der App-Hersteller die Daten nicht einer konkreten Person zuordnen kann. Es gibt Transparenzpflichten: Der Hersteller muss offenlegen, welche Daten zu welchem Zweck erhoben werden. Im Vergleich zu vielen sozialen Medien oder Shopping-Apps sind DiGAs wahre Fort Knox-Anlagen für Daten.

Für welche Schmerzarten sind diese Apps besonders geeignet?

Das Spektrum der Indikationen wächst stetig, aber momentan liegt der Fokus klar auf weit verbreiteten, chronischen Schmerzerkrankungen. An erster Stelle stehen unspezifische Rückenschmerzen (Lendenwirbelsäule, Nacken), da hier Bewegung und Verhaltensänderung die wirksamsten Mittel sind. Hierfür gibt es die größte Auswahl an validierten Apps. Ein weiteres großes Feld ist die Migräne- und Kopfschmerztherapie. Hier helfen Apps vor allem durch Tagebuchfunktionen (Trigger-Analyse) und Entspannungsverfahren (Progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen).

Auch für Fibromyalgie, eine komplexe Schmerzerkrankung des gesamten Bewegungsapparates, gibt es mittlerweile zugelassene Anwendungen, die den Schwerpunkt auf das Schmerzmanagement und psychologische Unterstützung legen. Arthrose (Knie und Hüfte) wird ebenfalls adressiert, wobei hier der Fokus auf gelenkschonendem Muskelaufbau liegt. Weniger geeignet sind Apps derzeit noch für akute Schmerzen (z.B. nach Verletzungen), da hier eine sofortige ärztliche Diagnostik im Vordergrund steht, oder für sehr komplexe, seltene Schmerzsyndrome, die eine engmaschige, individuelle Betreuung durch Spezialisten erfordern, die ein Algorithmus noch nicht abbilden kann.

Fazit: Ein Werkzeug, kein Wundermittel

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Einzug von Schmerz-Apps auf Rezept eine Zäsur in der Schmerzmedizin markiert. Wir erleben den Übergang von einer reaktiven, oft rein pharmakologischen Behandlung hin zu einer proaktiven, patientenzentrierten und kontinuierlichen Betreuung. Der Vergleich von Schmerz-Apps zeigt, dass die Qualität mittlerweile ein Niveau erreicht hat, das klinisch relevant ist. Die Studienlage in Journalen wie dem NEJM oder dem Ärzteblatt untermauert, dass digitale Interventionen mehr sind als technische Spielerei – sie sind wirksame Medizin.

Dennoch darf der Hype nicht den Blick auf die Realität vernebeln. Eine App kann keinen Bandscheibenvorfall operieren und auch nicht die empathische Zuwendung eines Arztes oder Therapeuten vollständig ersetzen. Sie ist ein mächtiges Werkzeug im Werkzeugkasten der multimodalen Schmerztherapie, aber sie ist nicht das ganze Handwerk. Der Erfolg hängt maßgeblich von der digitalen Gesundheitskompetenz des Patienten und der sinnvollen Integration in den ärztlichen Behandlungsplan ab.

Der Ausblick ist vielversprechend: Mit fortschreitender Entwicklung der Künstlichen Intelligenz werden die Apps der Zukunft noch präziser auf den einzelnen Patienten eingehen können. Sensordaten von Wearables werden in Echtzeit Haltungskorrekturen ermöglichen, und Sprachanalysen könnten frühzeitig auf depressive Phasen hinweisen. Für den Moment gilt: Wer unter chronischen Schmerzen leidet, sollte das Gespräch mit seinem Arzt suchen und die Möglichkeiten der digitalen Therapie aktiv erfragen. Es ist eine Chance, die Kontrolle über den eigenen Körper zurückzugewinnen – evidenzbasiert, sicher und erstattungsfähig.

📚 Evidenz & Quellen

Dieser Artikel basiert auf aktuellen Standards. Für Fachinformationen verweisen wir auf:

🧬 Wissenschaftliche Literatur

Vertiefende Recherche in aktuellen Datenbanken:

Dieser Artikel dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt. Keine Heilversprechen.